Your cart is currently empty!

De la Micro Factory à la Micro Industry

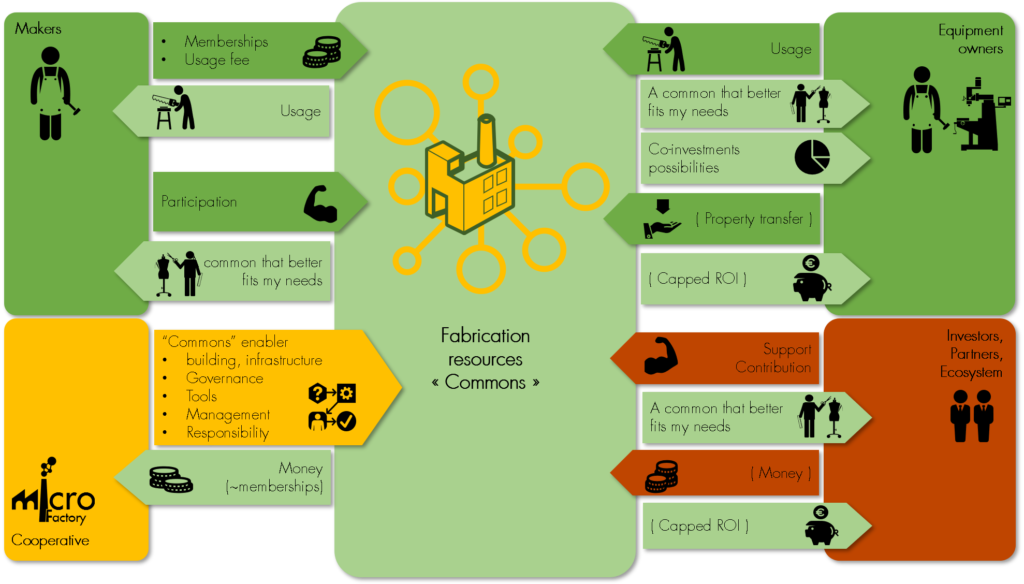

La Micro Industry représente le troisième stade d’évolution d’une usine des communs, celui qui permet aux « Makers » (créateurs/fabricants) de monter leur production en échelle afin de répondre aux besoins de la ville en alliant collaboration et autonomie.

Nous définissons usine des communs comme un modèle de production basé sur la mutualisation des moyens de production entre pairs.

Ce modèle est issu de l’expérience acquise depuis 2012 à travers le développement des différents stades de la Micro Factory et des principes de la fabrication pair à pair basée sur les communs. Nous y avons défini et mis en oeuvre un cadre de partage des ressources matérielles et immatérielles pour la fabrication.

Aujourd’hui, la Micro Factory se concrétise essentiellement en un atelier de près de 1000m² hébergeant les activités de 130 artisans en moyennes. Elle est le résultat des contributions en moyen et en énergies de près de 500 artisans qui sont déjà passés par là. Certains y trouvant leur compte et l’utilisant telle quelle, d’autres nécessitant qu’elle évolue et y contribuant.

Sa montée en échelle est nécessaire pour pérenniser le modèle et offrir une alternative crédible à l’import, au delà de la preuve de concept.

Pourquoi?

Besoin :

Une ville durable.

Une ville reconnectée à ses fondements matériels, à ses ressources et à ses besoins ; mieux industrialisée, plus créative ; capable de gérer son propre métabolisme. Une ville où le travail a un sens et participe à l’épanouissement des citoyens.

↓

Levier :

Mutualisation des moyens de production.

Organiser la mutualisation des ressources de production pour permettre la montée en échelle de l’artisanat vers une nouvelle vague d’industrialisation à visage humain, socialement, économiquement et écologiquement durable. Remplacer ainsi la dépendance au marché et au capital par la coopération et le sens.

↓

Objectif :

Établir un modèle soutenable et réplicable d’usine des communs.

Nous définissons usine des communs comme un modèle de production basé sur la mutualisation des moyens de production entre pairs donnant les moyens aux « Makers » (créateurs/fabricants) de monter leur production en échelle afin de répondre aux besoins de la ville en alliant collaboration et autonomie.

Ce modèle est issu de l’expérience développée depuis 2012 à travers le développement des différents stades de la Micro Factory et des principes de la fabrication pair à pair basée sur les communs. Nous y avons défini et mis en oeuvre un cadre de partage des ressources matérielles et immatérielles pour la fabrication. Sa montée en échelle est nécessaire pour offrir une alternative crédible à l’import, au delà de la preuve de concept.

↓

Résultats :

le fossé entre création et production locale est comblé.

Les « Makers » se rassemblent autour de ressources partagées, y sont solidaires et autonomes et servent les besoins de la ville.

D’ici 2022, la Micro Factory aura servi à mettre en œuvre et valider les éléments structurants permettant la montée en échelle d’une usine des communs. Elle aura passé la transition délicate des « adopteurs précoces » aux « pragmatiques ».

Elle sera ainsi prête à passer un nouveau cap sur la route qui la mènera à héberger en 2025 les activités de 500 ETP en moyenne , œuvrant à la production de petites séries adaptées aux besoins et ressources de la ville dans un contexte professionnellement et humainement épanouissant.

D’autres structures seront accompagnées pour répliquer et enrichir l’expérience afin de rendre durable le paysage productif Bruxellois.

↓

Impact :

La ville est mieux connectée à ses fondements matériels, plus résiliente, plus humaine.

Des emplois, connaissances et solutions s’y créent ; une alternative à l’import se dessine. Bruxelles devient une référence en matière de nouveaux modèles de production et alternative au capitalisme. Si elle le désire, par une politique industrielle cohérente, la région se met en lisse pour relever le défi FabCity (« œuvrer à ce que 50% des besoins de la ville puissent être couverts par la fabrication locale d’ici 2054 »).

En détails:

Bruxelles désindustrialisé

L’Europe en générale, Bruxelles en particulier, s’est déconnecté de sa réalité matérielle et se repose sur les activités de services. Cette érosion du socle économique, social et environnemental affecte notre culture, notre dépendance à l’import, notre façon de consommer et de produire, notre capacité d’innovation technique et sociale et notre gestion des flux de matériaux. (Et inversement!)

En rendant toute la chaîne de production invisible, cachée derrière une couche de médiation informatique et consumériste, nous nous coupons des leviers nécessaires pour agir sur le cycle de production complet. Nous nous mettons en position de devoir accepter les produits disponibles sur le marché et la logique qui les porte.

Production circulaire et impact

Pour répondre aux besoins matériels dans une économie circulaire, nous avons besoin de produire des objets:

- dont l’utilité dépasse le coût environnemental et sociétal

- dont la durée de vie est élevée (ou, à défaut, celle de ses composants)

- dont les composants (ou la matière) sont collectés, démontés et réutilisés en fin de vie

- qui dépendent de ressources renouvelables, de préférence issues du réemploi

- qui nécessitent peu d’énergie sur l’entièreté de la durée de vie des composants (transport, collecte, utilisation, transformations)

- accessibles au plus grand nombre

- dont la production participe à l’épanouissement humain et professionnel des habitants

Il est relativement aisé de produire un objet vertueux; mais un seul objet vertueux dans un océan d’objets “consuméristes” n’a que peu d’impact et son coût serait bien trop élevé pour constituer une alternative réelle au delà d’un petit cercle de riches convaincus.

Notre société a aussi appris comment produire beaucoup d’objets peu vertueux car nous avons appris à optimiser les productions pour réduire les coûts directes au dépend des externalités négatives. Ce paysage industriel traditionnel a alors beaucoup d’impact mais pas nécessairement positif.

L’équilibre idéal est difficile. D’une part il faut être flexible pour adapter la production aux ressources et aux besoins; d’autre part, elle doit être optimisée pour réduire les coûts et constituer une alternative plausible à l’import et l’industrie extractive.

Il existe donc un optimum à développer entre circularité et quantité afin de maximiser l’impact positif.

Cet optimum se situerait idéalement à un point où nous produirions autant que nécessaire pour satisfaire les besoins locaux tout en n’épuisant pas les ressources sur lesquelles la production repose.

Imaginez les changements drastiques que cela demanderait, à bien des niveaux, pour arriver à produire ne fût-ce que 50%, localement et vertueusement, de tout ce que nous consommerons demain!

C’est le défi lancé par le maire de Barcelone à ses collègue du monde entier en 2014 sous le nom de FabCity: devenir autonome à 50% d’ici 2054. Jusqu’ici, 28 villes ont acceptés de relever ce défi. A quand Bruxelles?

Les défis pour la production

Make industry small again

Nous l’avons vu, les processus artisanaux permettent de produire des objets très vertueux mais malheureusement en quantité insuffisante et à des prix souvent trop élevés pour avoir un impact réel. A l’opposé, les processus industriels traditionnels ont un potentiel d’impact très élevé mais au prix d’un besoin de standardisation et d’optimisation qui les rendent difficilement compatible avec la production vertueuse adaptée aux besoins et ressources locales. Le défi qui s’offre à nous est d’arriver à faire évoluer la petite production vers plus d’optimisation sans trop perdre de vertuosité ou bien, à l’inverse, d’amener la production de masse vers plus de vertuosité sans trop perdre d’optimisation.

Malheureusement, la passage de l’artisanat à l’industrie n’est pas progressif. Dans le premier cas, on fabrique des objets. Dans le second cas, on fabrique une chaîne de production qui, elle, fabrique des objets. Il s’agit de métier tout à fait différents et un bon artisan ne devient pas un industriel débutant.

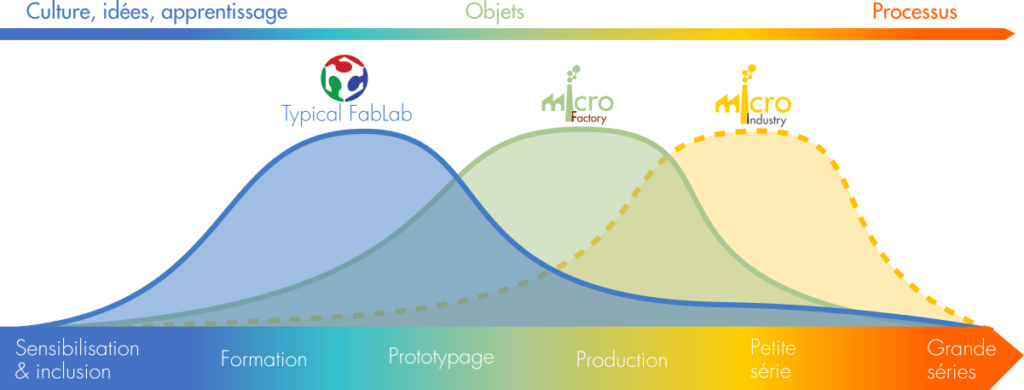

Du FabLab à la Micro Industrie

Il y a quelques années, nous avons beaucoup entendu parler du mouvement Maker, des FabLabs et des imprimantes 3D comme les sources de la 4ème révolution industrielle. Nous savons maintenant que la réalité de l’évolution nécessaire de nos modes de production est un peu plus subtile.

Observons les étapes successives pour passer d’une idée à un produit.

Tout commence par le développement d’une culture, la démocratisation des compétences et de l’accès aux moyens de fabrication. C’est ici que s’inscrivent le mouvement makers, les fablabs et la fabrication numérique (plutôt que juste l’impression 3D). Ils nous apportent aussi un concept essentiel: la mutualisation des moyens de productions et des connaissances. La région Bruxelloise est riche en FabLabs, qu’ils soient régionaux, privés ou universitaire, chacun a ses spécificités.

En complément, la Micro Factory propose un cadre de production mutualisé mais plutôt destinée aux artisans (numériques ou non) qui aspirent à passer à l’étape suivante et distribuer leurs produits. Nous pourrions dire: un espace de coworking pour artisans, basé sur la collaboration, la mutualisation et l’autonomie individuelle.

De là, émerge la Micro Industry toujours basée sur les même principes mais dont le but est de démocratiser l’accès à la création de chaînes de production; à l’image de ce qu’on fait les fablab pour la création d’objets.

Un écosystème permettant le réemploi

Ces différents niveaux de productions ont des besoins différents en terme d’accès aux gisements de réemploi.

Au moment de l’expérimentation et du prototypage, la flexibilité est totale et permet de s’adapter aux opportunités de réemploi.

Lorsqu’on passe à la production, il faut identifier des gisements, leurs disponibilités et leurs caractéristiques.

Pour passer à la série, il faut pouvoir compter sur un écosystème de réemploi fiable et une logistique solide.

Nous travaillons à établir un partenariat avec Bruxelles propreté / Recy K /Bruxelles Environnement pour lever les freins au réemploi et faciliter l’accès à un tel écosystème aux artisans prêts à franchir le cap de la production et la petite série.

Bien entendu, les ateliers partagés ne sont qu’un maillon de l’écosystème nécessaire à rendre une ville productive et autonome. Face à l’ampleur du défi, nous devons apprendre à comprendre le rôle de chacun dans cet écosystème et définir nos interfaces pour travailler ensemble.

Vers une usine circulaire et exemplaire

La Micro Factory existe pour constituer un exemple d’usine idéale au service de la ville, par le biais de l’épanouissement humain et professionnel des Makers (créateurs/fabricants) qui la constitue. Elle vise ainsi à permettre l’essor d’un cadre de production flexible et vertueusement opportuniste basé sur la partage, la collaboration et l’autonomie individuelle.

Son incarnation la plus visible et un atelier de 750m² accessible à tous par abonnement et rassemblant en moyenne environ 120 artisans de tous niveaux et techniques, majoritairement dans le cadre d’une utilisation professionnelle.

Le plus important à comprendre est que ceci n’est “que” le résultat. Ce qui est intéressant et “scalable” est le processus. En effet, la Micro Factory tel que nous la connaissons aujourd’hui est issue des contributions additionnées de près de 500 artisans qui ont jugé qu’apporter leur énergie, leur connaissance et leurs moyens à adapter l’atelier à leur besoin était plus judicieux que de fonctionner de manière individuelle et repartir de zéro.

Son défi aujourd’hui est de renforcer ce cadre de partage pour en faire le terreau qui donnera naissance à la Micro Industrie.

Leave a Reply